2025年的南亚,正被一场“水与火”的较量推向悬崖边缘。

4月25日凌晨,克什米尔实控线附近的枪声打破了短暂平静,印度与巴基斯坦军队激烈交火一小时。

然而,这仅仅是危机的序幕——次日,印度突然切断《印度河河水条约》下的水源供应,并开闸泄洪,下游巴基斯坦数千万人陷入断水危机,洪灾席卷农田村庄。

这场冲突,既是历史积怨的爆发,更是大国博弈的缩影。

自1947年印巴分治以来,克什米尔始终是两国死结。

2025年4月,一场针对印度游客的恐袭导致26人死亡,成为导火索。

印度迅速指控巴基斯坦支持恐怖组织,并祭出“水武器”——暂停分配印度河下游三条支流的水资源,直接威胁巴基斯坦75%的农业灌溉系统。

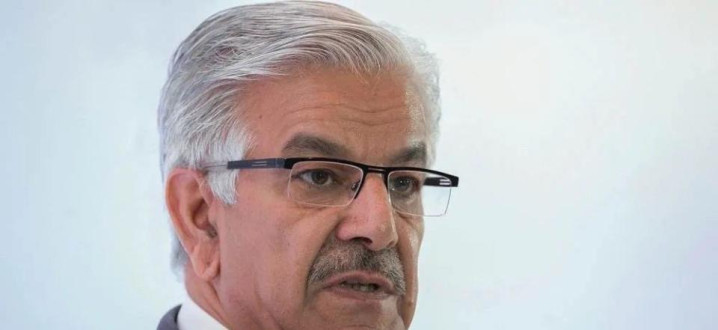

巴基斯坦防长阿西夫直言:“断水即宣战!”巴方随即关闭领空、暂停贸易,并向边境增派3个机械化步兵师。

更危险的是,印度在克什米尔新建的达摩达尔水坝群,被指“将河流改造成战略武器”,下游国家命脉被上游牢牢扼住。

这场“水源战争”不仅关乎领土,更攸关数亿人的生存。

冲突爆发后,中国外长第一时间与巴方通话,提出“三支持一反对”:支持巴方反恐、支持主权安全、支持国际调查,反对单边军事行动。

中巴经济走廊作为“一带一路”关键节点,一旦局势失控,中国在巴400亿美元投资将面临风险。

王毅的强硬表态,既是战略盟友的力挺,也是对区域经济安全的捍卫。

俄罗斯则展现“走钢丝”艺术。

俄外交部承诺“协助印度反恐”,却避谈军事支持;同时,中俄副外长紧急磋商,强调“共同维护南亚稳定”。

这种平衡源于现实利益:印度是俄第二大武器买家(年军售超180亿美元),而中国则是俄对抗西方制裁的核心伙伴。

普京的谨慎,恰是大国博弈中“两面下注”的生存智慧。

美国副总统万斯访印次日,克什米尔枪声骤起,绝非巧合。

美印刚签署国防工业合作路线图,共享无人机技术,印度随即底气大增,在边境动作频频。

白宫表面呼吁克制,却默许对印军售,甚至被曝向印输送防空导弹。

分析指出,美国企图“以印制华”,将南亚变为遏华新战场。

更讽刺的是,美国在巴以冲突中“拉偏架”的历史正在重演。

巴基斯坦防长阿西夫揭露:“过去30年,我们替美国在阿富汗反恐,最终只换来抛弃。”

如今,美式“双标”再遭唾弃——一边支持印度“反恐”,一边对巴方调查请求置之不理。

印巴同为拥核国家,边境130万军队对峙,任何误判都可能引发毁灭性后果。

印度部署“阵风”战机,巴方列装中国歼-10C,空中较量一触即发。

更严峻的是,印度单方面撕毁《印度河河水条约》,打破国际法约束,开创“水资源武器化”先例。

若此模式扩散,尼罗河、湄公河流域恐将效仿,全球治理体系面临崩塌。

联合国粮农组织警告:若断水持续,巴基斯坦信德省150万人将面临饮水危机,小麦减产45%。

当生存权被武器化,战争已无关胜负,只剩“谁先饿死”的绝望抉择。

历史证明,军事手段无法解决克什米尔问题。

三次印巴战争仅加深仇恨,而中国在湄公河流域的成功经验或可借鉴——通过科学分配模型、生态补偿机制和多边对话平台,澜湄合作实现了水资源共享。

当前,世界银行已启动紧急磋商,中俄推动上合组织介入调停。

然而,印度若继续“断水逼战”,局势或将失控。

莫迪政府借冲突转移国内经济困境(制造业GDP占比从15%跌至13%),实为饮鸩止渴。

克什米尔的战火,烧的是平民家园,毁的是人类良知。

中俄的“灭火”努力值得肯定,但大国若仅将危机视为地缘筹码,和平终是幻影。

当冰川因气候变暖加速消融(年均退缩8-12米),水资源争夺将成为全球常态。

南亚的今天,或是世界的明天——唯有超越零和博弈,方能在绝境中寻得生机。